La imaginación democrática de Frank Lloyd Wright

En 1930, Estados Unidos atravesaba una crisis que, además de afectar directamente los ingresos de gran parte de la población norteamericana, tuvo efectos inmediatos sobre el acceso a la vivienda para las familias trabajadores. En este contexto, Frank Lloyd Wright, uno de los arquitectos más importantes del siglo XX, y alguien que eventualmente ganaría reconocimiento mundial por sus obras para familias acaudaladas, se abocó a reimaginar la vivienda accesible para los ciudadanos comunes.

Las obras más famosas de Wright son la casa de la cascada, Fallingwater, en 1935 diseñada para una familia de altos ingresos; y el museo Guggenheim, construido entre 1943 y 1959 para albergar la colección de arte de un multimillonario. Sin embargo, en los años de la Gran Depresión, cuando la crisis habitacional en su país era un problema acuciante, Wright empezó a diseñar viviendas animado por una doble preocupación.

En lo inmediato, su país necesitaba viviendas económicamente accesibles para los jóvenes profesionales de clase media. Al mismo tiempo, Wright tenía en mente un problema arquitectónico y político de mayor envergadura: la vivienda tradicional norteamericana no se condecía con los valores democráticos que él asociaba a los Estados Unidos.

Una sociedad democrática y liberal pujante necesitaba ciudadanos criados en libertad e igualdad. Wright tenía en alta estima la utopía de la “democracia de pequeños propietarios” que en el siglo XIX había fascinado a Alexis de Tocqueville en Francia y a Domingo Faustino Sarmiento en Argentina. Esa forma de organización social requería un diseño urbano y habitacional acorde. El diseño de la vivienda tenía que funcionar como una condición de posibilidad para la libertad.

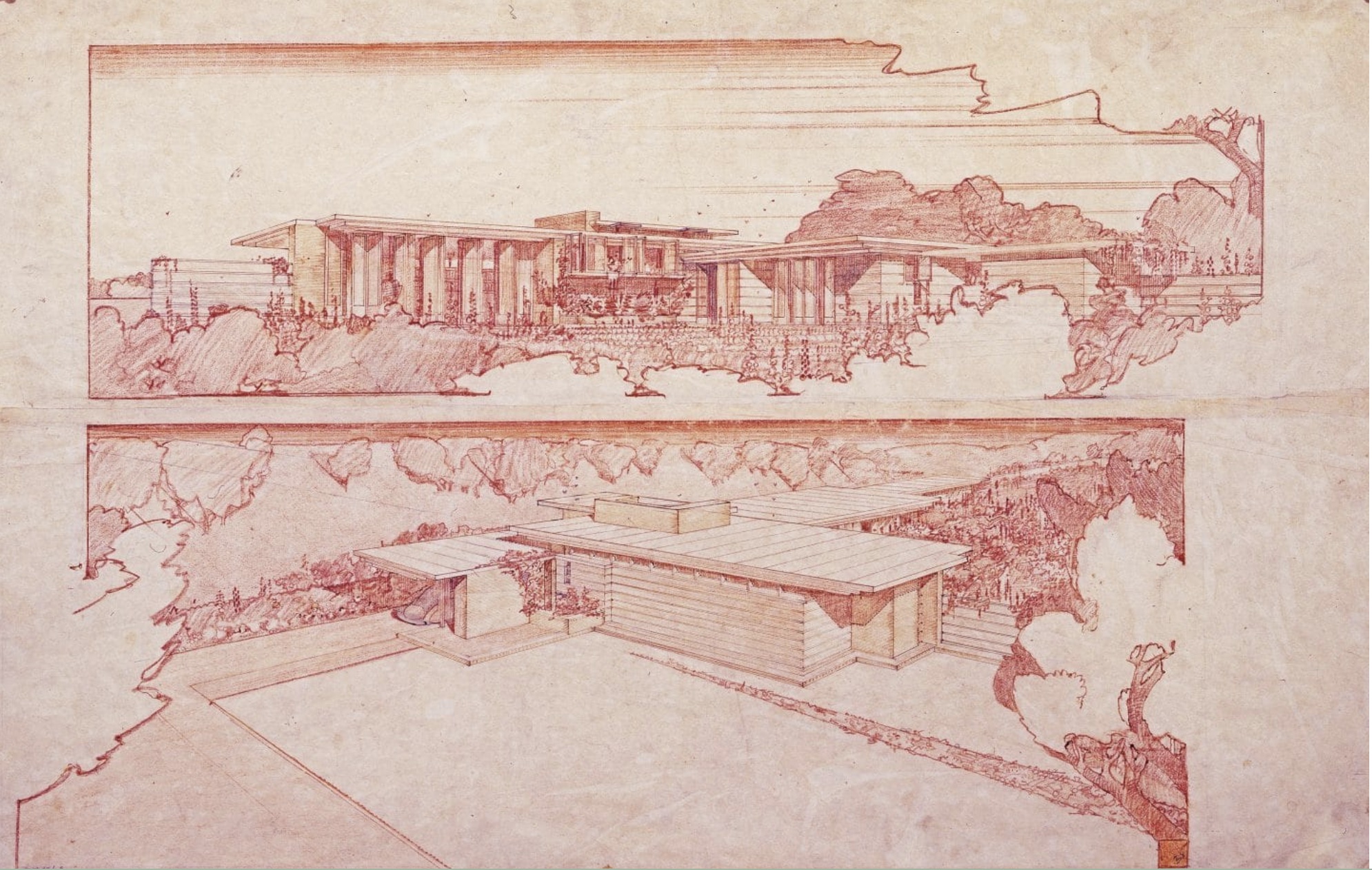

Wright había acuñado el término Usonia para referirse a los Estados Unidos. Es difícil saber cuánto había de juego en su elección del término, pero sin dudas buscaba capturar algo de la singularidad norteamericana y sus esperanzas utópicas: la idea de una sociedad joven, un experimento democrático, una comunidad necesitada de reglas nuevas para un mundo nuevo. Llamó “casas usonianas” a sus viviendas imaginadas, que aspiraban al mismo tiempo a resolver la urgencia habitacional y a fortalecer los valores democráticos e igualitarios que Wright asociaba a su país.

El aspecto económico del problema

En un contexto de crisis económica, una de las prioridades de Wright era encontrar formas de reducir los costos de construcción. Las nuevas posibilidades industriales serían un aliado fundamental. Los diseños de las casas usonianas se caracterizan por una reducción en la cantidad elementos ornamentales, y el recurso a componentes prefabricados de medidas estandarizadas, que pudieran producirse en masa en un taller. La estandarización industrial, tantas veces cuestionada como una fuerza opresiva y homogeneizadora, tenía para Wright un evidente potencial emancipador. Como sostuvo en su libro The Natural House, el uso de estos elementos de un modo “humanizado y flexible” era imprescindible para el florecimiento de una democracia moderna.

Wright concibió un sistema que simplificaría la construcción: las paredes de la casa podrían armarse aparte, en un taller o fábrica, y luego colocarse en posición vertical en el sitio de la vivienda. Esto simplificaba la necesidad de terminaciones, lo que a su vez reducía la cantidad de personal especializado requerido en la obra. Más allá de la dimensión económica, Wright albergaba también un ideal de autonomía: la aspiración era que eventualmente los propios usuarios de la vivienda participasen tanto como fuera posible en su elaboración.

Algunas de las preocupaciones de Wright en el diseño de viviendas resultan especialmente contemporáneas. Un ejemplo es la atención puesta en lo que hoy llamaríamos eficiencia energética. Wright decide excluir el sótano, un ambiente habitual en las viviendas norteamericanas, de sus diseños. Esta decisión se justificaba en parte por la necesidad de reducir costos, en parte por la convicción de Wright de que era un ambiente sólo destinado a la acumulación superflua de objetos, pero fundamentalmente por el hecho de que el sótano disipa el calor, y conspira contra la posibilidad de mantener temperaturas agradables durante el invierno. Wright proponía calefaccionar las casas con el sistema de “pisos calientes” (precurores de las actuales losas radiantes) que había observado en Japón: el sistema era infrecuente en los Estados Unidos, y para su implementación Wright tuvo que lidiar con numerosas dificultades regulatorias y burocráticas.

Esta misma dimensión de eficiencia energética está también presente en el interés de Wright por tomar decisiones conscientes sobre el emplazamiento y orientación de las viviendas, con la idea tanto de integrar al habitante con el espacio circundante, como de optimizar la luz solar disponible.

El aspecto político del problema

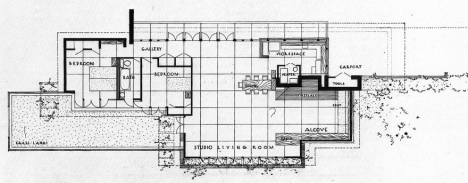

Los intereses de Wright no se limitaban a los aspectos económicos y tecnológicos de la construcción. La disposición del espacio responde a compromisos ético-políticos explícitos: un ejemplo claro es el modo en que los espacios diseñados por Wright son desjerarquizados. Frente a la organización predominante en su época, donde cada ambiente tenía un destino predeterminado, Wright prefiere los espacios abiertos. La cocina, un ámbito tradicionalmente privado, en donde las tareas necesarias para el sustento del hogar (en especial, el de las mujeres) tendían a estar ocultas, quedaba integrada a la sala de estar y al comedor. El trabajo hogareño queda así visibilizado: no es casual que Wright, se refiera al espacio destinado a cocinar como “workspace”, poniendo de manifiesto que la tarea de cocinar cuenta como un trabajo. Wright, ya en la década de 1930, era consciente de la carga laboral que implican las tareas de cuidado y reproducción material del hogar.

En la misma dirección, Wright contempla también la posibilidad del trabajo desde el hogar, incluyendo en sus diseños un espacio destinado a usos de oficina o taller, y procurando al mismo tiempo distanciarlo de los espacios privados de la vivienda. Nuevamente, se expresan aquí las preocupaciones de Wright por la autonomía individual y la posibilidad de disposiciones flexibles del espacio: este mismo ambiente podría convertirse en una habitación eventual, ya fuera para huéspedes o en el caso de que la familia incorporara nuevos miembros.

Esta última cuestión, relativa a la posible ampliación de la familia, también tenía un lugar decisivo en la imaginación de Wright. Su aspiración de garantizar la libertad del usuario iba en contra de lo que consideraba la rigidez de la vivienda tradicional norteamericana. Wright concibió diseños con forma de “renacuajo” (polliwog, en sus palabras): la cabeza del renacuajo estaría ocupada por las actividades más públicas de la vivienda y la cola, por las habitaciones. Ante el crecimiento de la familia, podrían seguir construyéndose habitaciones en la cola, siempre ubicando un baño cada dos habitaciones. A tono con la mencionada desjerarquización de los espacios, Wright consideraba adecuado darles las mismas dimensiones a las habitaciones de padres e hijos: en ocasiones, solía decir, son los hijos quienes de hecho necesitan más espacio para desplegar sus actividades. Eventualmente, la búsqueda de un diseño modular llevó a Wright, en la década de 1950, a investigar sobre nuevas técnicas constructivas e imaginar la posibilidad de una casa, a la que llamaría usonian automatic, construida enteramente por sus usuarios, a partir de piezas seleccionadas de un catálogo.

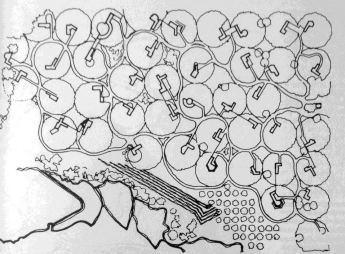

Por otro lado, si bien las casas usonianas que de hecho se construyeron fueron en su mayoría viviendas unifamiliares, las preocupaciones de Wright por la adaptabilidad, la eficiencia energética, y la libertad personal lo llevaron a concebir versiones comunitarias de esta misma idea. Wright diseñó versiones cuádruples de las casas usonianas, en las que el modelo se replanteaba en función de la construcción de edificios que contuvieran hasta cuatro familias. Esta agrupación de casas formando un solo edificio disminuía los costos de construcción y lograba más densidad de habitantes por acre, sin perjuicio de la privacidad de cada vivienda (ya que en el diseño de éstas se cuidaba que no se viera hacia el interior de ninguna casa desde las adyacentes).

En el mismo sentido, Wright también proyectó pequeñas comunidades. Se trataba de conjuntos de casas usonianas, dispuestas en un terreno de forma orgánica. Se le asignaba a cada vivienda lotes de un acre, generalmente de forma circular, y los espacios intersticiales se constituían como tierras comunes, cuyo cuidado quedaba a cargo de la totalidad de la comunidad. Se proyectaban también porciones de tierra de uso común, destinadas a la ubicación de huertas de uso comunitario.

Little boxes on the hillside

¿Cómo contrasta la perspectiva de Wright con las de sus contemporáneos (y los nuestros)?

Wright se preocupaba por las necesidades de los potenciales usuarios, por la adaptabilidad de la vivienda a distintas circunstancias y por la relación de la vivienda con el terreno. Es difícil encontrar estas preocupaciones en muchos de los proyectos de urbanización masiva de las últimas décadas. Las imágenes de los grandes suburbios norteamericanos, masificados en buena parte del mundo a partir de la década de 1950, son elocuentes. Se trata de viviendas que muchas veces no permiten modificaciones según el contexto familiar o geográfico y utilizan un mismo modelo tipológico, independientemente de la región en la que se emplazan.

El problema de muchos de estos proyectos habitacionales unifamiliares es el mismo, más allá de la época o el país: se trata de tejidos regulares con loteos de un mismo tamaño y forma, sobre los cuales se posan decenas o hasta cientos de viviendas muy similares, al punto que ni siquiera hay distinciones entre las viviendas ubicadas en una esquina o en la mitad de una manzana. La relación de estas viviendas con el exterior se limita a pequeñas aberturas en un muro macizo y liso. Lo mismo ocurre con la escasa intervención paisajística sobre el terreno libre. La imagen resultante es una de cajas aterrizadas sobre un terreno inmóvil.

Tampoco existe una preocupación clara por los modos de habitar singulares de cada individuo o familia: rara vez se percibe una revisión sobre los dispositivos ya instalados dentro de la vivienda, y se recurre a tipologías obsoletas, con dificultades para adaptarse a los distintos contextos familiares. Además, la falta de flexibilidad en el sistema rara vez permite futuras ampliaciones y, si estas se realizan, en general no fueron contempladas desde la concepción arquitectónica del proyecto.

Un síntoma de la persistencia del problema es la canción Little Boxes, de Malvina Reynolds, compuesta en 1962 para parodiar las casitas suburbanas de calidad dudosa y aspecto idéntico en donde todos los norteamericanos querían vivir. Diez años después, Víctor Jara la traduciría al español para describir a la clase media aspiracional de Santiago de Chile. Y, cuarenta años después de la grabación original, serviría como cortina musical para la serie Weeds, donde una madre soltera, residente en un barrio privado de los Estados Unidos, se ve obligada a vender marihuana para mantener a su familia.

El problema, sin embargo, no se agota en los barrios acaudalados. El imaginario suburbano de los Estados Unidos ha sido enormemente influyente. Muchos de los proyectos de la llamada “vivienda social” contemporánea tienen las mismas limitaciones, porque son deudores de las formas de pensar la vivienda, la construcción y el espacio que Wright cuestionaba. El problema se agrava por el hecho de que sean los Estados, con toda su fuerza homogeneizadora y su mirada siempre “desde arriba”, los que han incorporado estos modelos.

La idea de diseños flexibles, integrados al ambiente y que contemplen la participación del usuario final en el diseño e incluso la construcción es sumamente pertinente hoy, a la luz de la escasa plasticidad de muchas soluciones al problema de la vivienda. La gran lección de Wright es que es posible concebir una vivienda en la que los aspectos tecnológicos, ambientales y sociológicos conformen una unidad. Las posibilidades actuales de sistematización y estandarización pueden tener un uso emancipador, en la medida en que estén acompañadas por una concepción integral de la vivienda.